Air Europa souhaitait à la fois relever le niveau de satisfaction client et améliorer ses performances commerciales. La solution ? Placer le mobile au cœur de son expérience digitale. Pour cela, la compagnie aérienne s’est associée à AB Tasty afin d’offrir un parcours d’achat en ligne aussi fluide et agréable qu’un vol parfait.

Fondée en 1986 en tant que compagnie aérienne charter, Air Europa est aujourd’hui la troisième compagnie aérienne espagnole. Outre plusieurs liaisons intérieures en Espagne, elle dessert plus de 40 destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Amériques. La compagnie aérienne est devenue membre de l’alliance SkyTeam en 2007.

Pour en savoir plus, consultez notre étude de cas Quand l’expérimentation fait décoller la performance d’Air Europa.

Simplifier le parcours mobile

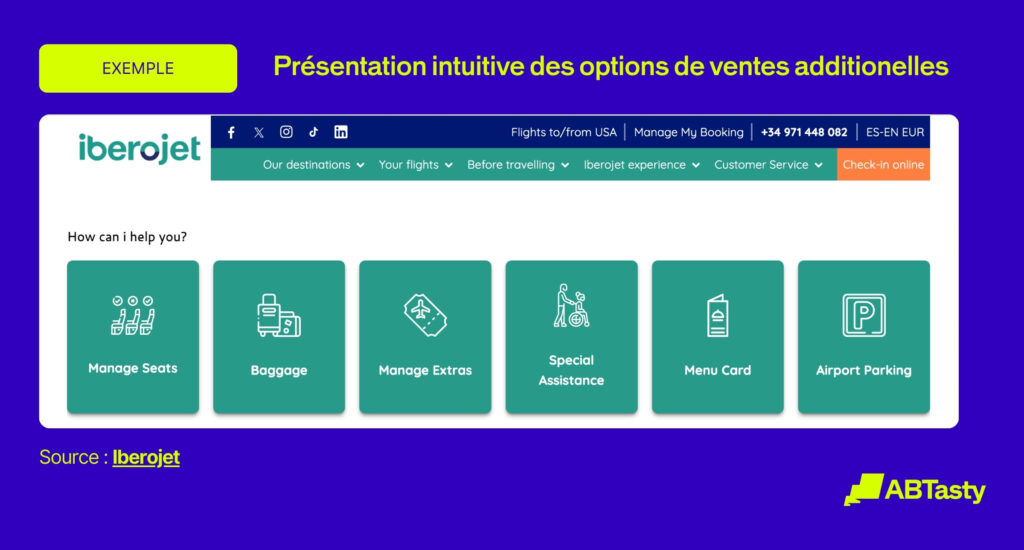

Avec un nombre croissant de voyageurs qui réservent et gèrent désormais entièrement leurs voyages sur leur smartphone, l’optimisation de l’expérience mobile pour les acheteurs est une priorité stratégique pour toute entreprise du secteur du voyage. Mais contrairement au secteur du e-commerce classique, la réservation d’un billet d’avion se fait rarement en un seul clic. L’expérience de voyage est multiforme, et chaque élément augmente la complexité du processus de paiement.

Air Europa souhaitait créer une expérience mobile fluide et intuitive qui stimule à la fois les conversions et la valeur des billets, tout en accélérant le rythme des expérimentations. Comme l’explique Jaume Comas, responsable de l’expérience client numérique :

« Air Europa est une compagnie aérienne qui place toujours le client au centre de ses préoccupations. De la flotte au produit numérique, nous nous efforçons en permanence d’offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Nous sommes également actuellement dans une phase de croissance où l’optimisation joue un rôle clé ».

Pour ce faire, l’équipe s’est attachée à rationaliser les expériences d’achat et post-achat, en veillant à ce que chaque étape, de la sélection d’un vol à la gestion des réservations après l’achat, soit intuitive et facile à réaliser sur mobile.

Commencer par des informations basées sur les données

En collaboration avec AB Tasty, Air Europa a d’abord développé une méthodologie d’expérimentation complète, mettant fortement l’accent sur les données qualitatives et quantitatives. Jaume Comas explique :

« Nous commençons toujours par une méthodologie très claire dans laquelle la recherche est très importante. Nous commençons par mener des entretiens, des enquêtes, des tests modérés, des prototypages, et nous accordons une grande importance à l’analyse comportementale ».

Les informations recueillies lors de la phase de recherche ont été transformées en hypothèses de test, classées par ordre de priorité en fonction des indicateurs clés de performance (KPI) de l’entreprise, puis systématiquement testées. Au départ, ces tests visaient principalement à optimiser le processus de réservation sur mobile, en particulier dans deux domaines clés :

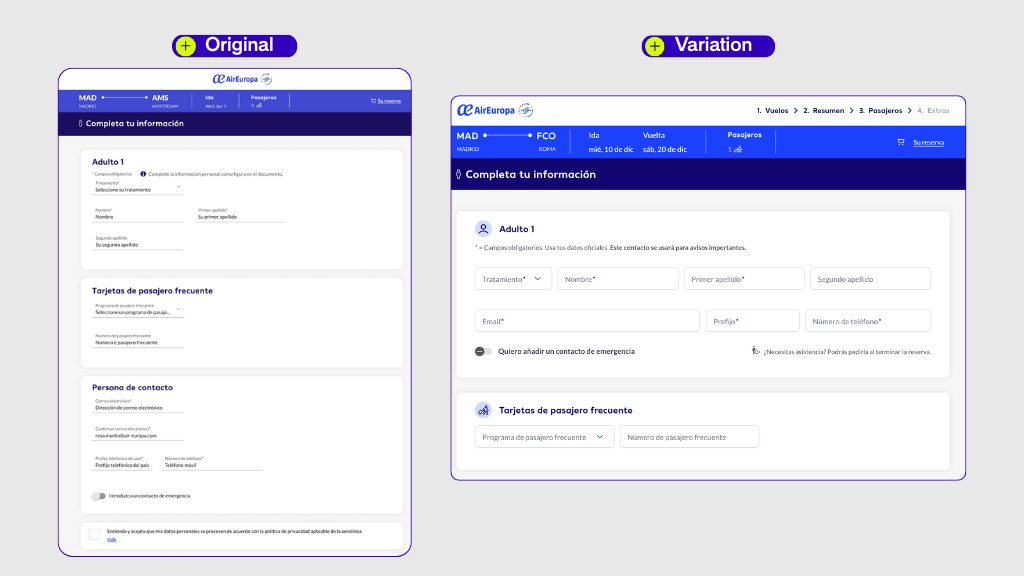

1. Simplification du formulaire de réservation

Le formulaire de réservation d’Air Europa a été entièrement repensé afin de minimiser les frictions et d’améliorer les chances de finalisation. En réduisant le nombre d’étapes, en réorganisant le contenu et en mettant à jour le style des champs, le processus de réservation est devenu plus clair et plus intuitif pour les visiteurs. Cela a conduit à une amélioration notable du tunnel de conversion, avec un plus grand nombre de voyageurs finalisant leurs réservations à l’aide du nouveau formulaire.

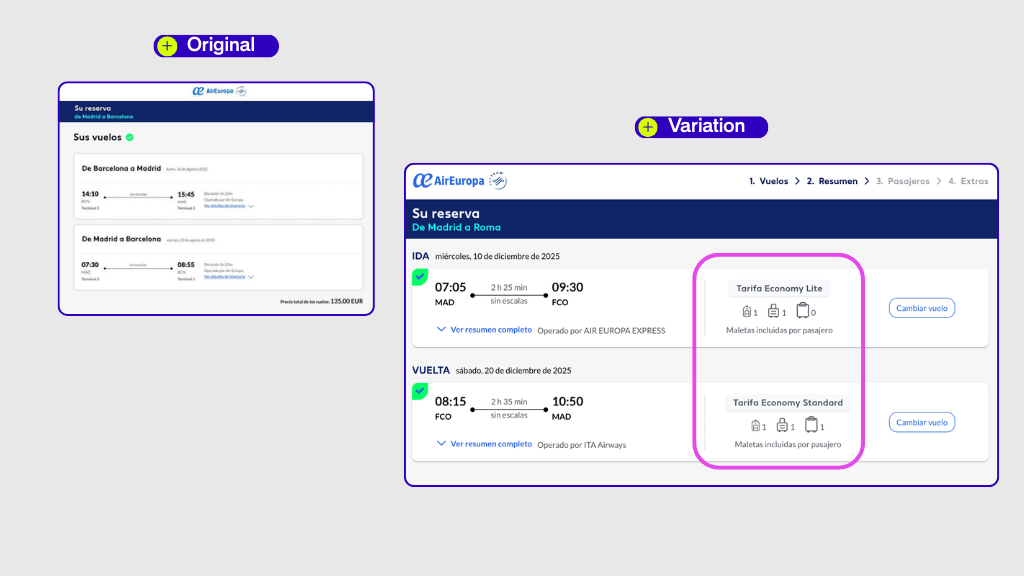

2. Amélioration de l’expérience du récapitulatif de vol

Afin de renforcer la confiance des visiteurs dans le processus de réservation et de leur offrir davantage de contrôle, Air Europa a également remanié la page de récapitulatif de vol. Les informations clés, telles que la franchise bagages et le tarif sélectionné pour chaque segment, sont désormais clairement affichées. Les voyageurs peuvent également modifier leurs vols sans avoir à naviguer dans des menus cachés. Cette transparence accrue a entraîné une amélioration significative des performances à cette étape, avec un taux de réussite de 100 % lors des tests.

Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Rien qu’en 2025, Air Europa a réalisé environ 500 tests avec AB Tasty, en maintenant environ 18 campagnes actives simultanément. Cela a permis d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur et les taux de conversion.

La clé de la stratégie de test d’Air Europa résidait dans l’utilisation de la fonctionnalité d’expérimentation mutuellement exclusive d’AB Tasty. Celle-ci permet d’effectuer plusieurs tests simultanément sur la même URL sans interférence entre les données. Cela a permis de multiplier par cinq la vitesse de mise en œuvre, accélérant ainsi la prise de décision et le déploiement des variantes gagnantes.

Principales améliorations :

- Processus de réservation : augmentation de 9 % du taux de conversion entre l’étape du récapitulatif du vol et le formulaire passager.

- Formulaire passager : augmentation de 5 % du taux de conversion au stade du formulaire passager.

- Indice de satisfaction client : Amélioration de 81 % à 87 %.

- Test de composants : Sur la seule page des résultats de recherche, 120 tests ont été effectués, dont 40 ont été regroupés pour un développement et un déploiement simplifiés.

- Vitesse de mise en œuvre : La fonctionnalité d’expérimentation mutuellement exclusive a multiplié par cinq la vitesse de mise en œuvre.

AB Tasty, un véritable partenaire

La collaboration avec AB Tasty a transformé l’approche d’Air Europa en matière d’optimisation numérique. En instaurant une culture de l’expérimentation et en tirant parti de capacités de test avancées, la compagnie aérienne a obtenu des améliorations mesurables en termes de conversion et de satisfaction des utilisateurs.

Mais pour Air Europa, l’expérimentation est un voyage, pas une destination. La compagnie prévoit d’étendre sa méthodologie CRO à tous ses produits numériques, dans le but d’offrir une expérience client encore plus fluide et personnalisée à partir de 2026. Comme le dit Jaume Comas,

« AB Tasty est très facile à prendre en main. Tout le monde, de nos développeurs aux chefs de produit et designers, peut utiliser cet outil de manière autonome et indépendante. Grâce au travail et aux conseils avisés d’AB Tasty, nous avons réussi à mettre en place une méthodologie très claire et à constituer une équipe professionnelle hautement qualifiée, prête à mener à bien tous les projets d’expérimentation à venir.

Points clés à retenir

- Culture data-driven : le succès reposait sur un processus de recherche rigoureux et un backlog d’expérimentation clair et hiérarchisé. Cela garantissait que chaque test était aligné sur les objectifs commerciaux.

- Soutien de la direction : L’adhésion des dirigeants a été déterminante, car elle a permis de fournir les ressources et l’orientation stratégique nécessaires pour instaurer une culture de l’expérimentation au sein de l’entreprise.

- Autonomie des équipes : le tableau de bord intuitif d’AB Tasty a permis aux équipes, quels que soient leurs niveaux d’expertise, d’analyser les résultats de manière indépendante et de prendre des décisions éclairées.

- Optimisation continue : Des tests réguliers et fréquents ont permis de créer une culture d’amélioration et d’apprentissage continus.

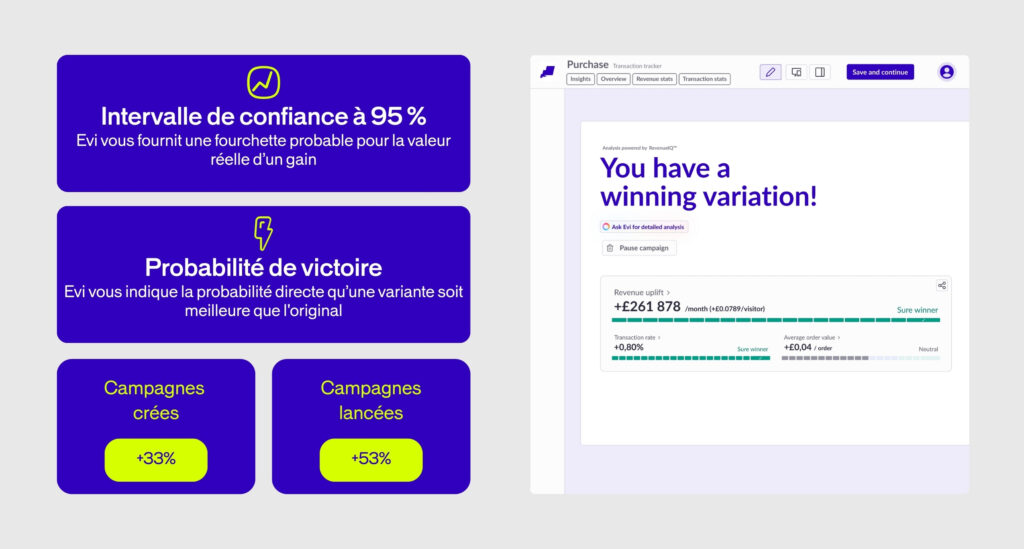

- Des résultats fiables : grâce aux intervalles de confiance et à la fiabilité des données fournis par la plateforme AB Tasty, Air Europa a pu se fier aux résultats des tests et apporter rapidement des changements significatifs.